Somaire

Le règne animal regorge d’histoires fascinantes d’hybridation et de croisements improbables, révélant la créativité parfois surprenante de l’évolution naturelle ou, plus rarement, la proximité forcée des espèces. Parmi ces cas, on trouve le ligre (issu de l’accouplement entre un lion et une tigresse), le grolar (ours polaire et ours brun), ou encore le wholphin (dauphin et fausse orque). Si ces exemples sont relativement connus, un nouvel hybride a défrayé la chronique en 2021 : le dogxim. Né de l’union entre un chien domestique (Canis lupus familiaris) et une renarde de la pampa (Lycalopex gymnocercus), le dogxim pose aujourd’hui plusieurs questions essentielles, autant sur le plan scientifique que sur celui de la conservation de la biodiversité. Cet article, particulièrement détaillé, se propose d’explorer l’histoire de la découverte du dogxim, d’analyser les enjeux génétiques et comportementaux qu’il incarne, et de mettre en lumière ses répercussions possibles sur l’équilibre des écosystèmes, tout en abordant les réactions suscitées par cet hybride auprès des spécialistes de la faune.

La découverte fortuite d’un animal mystérieux

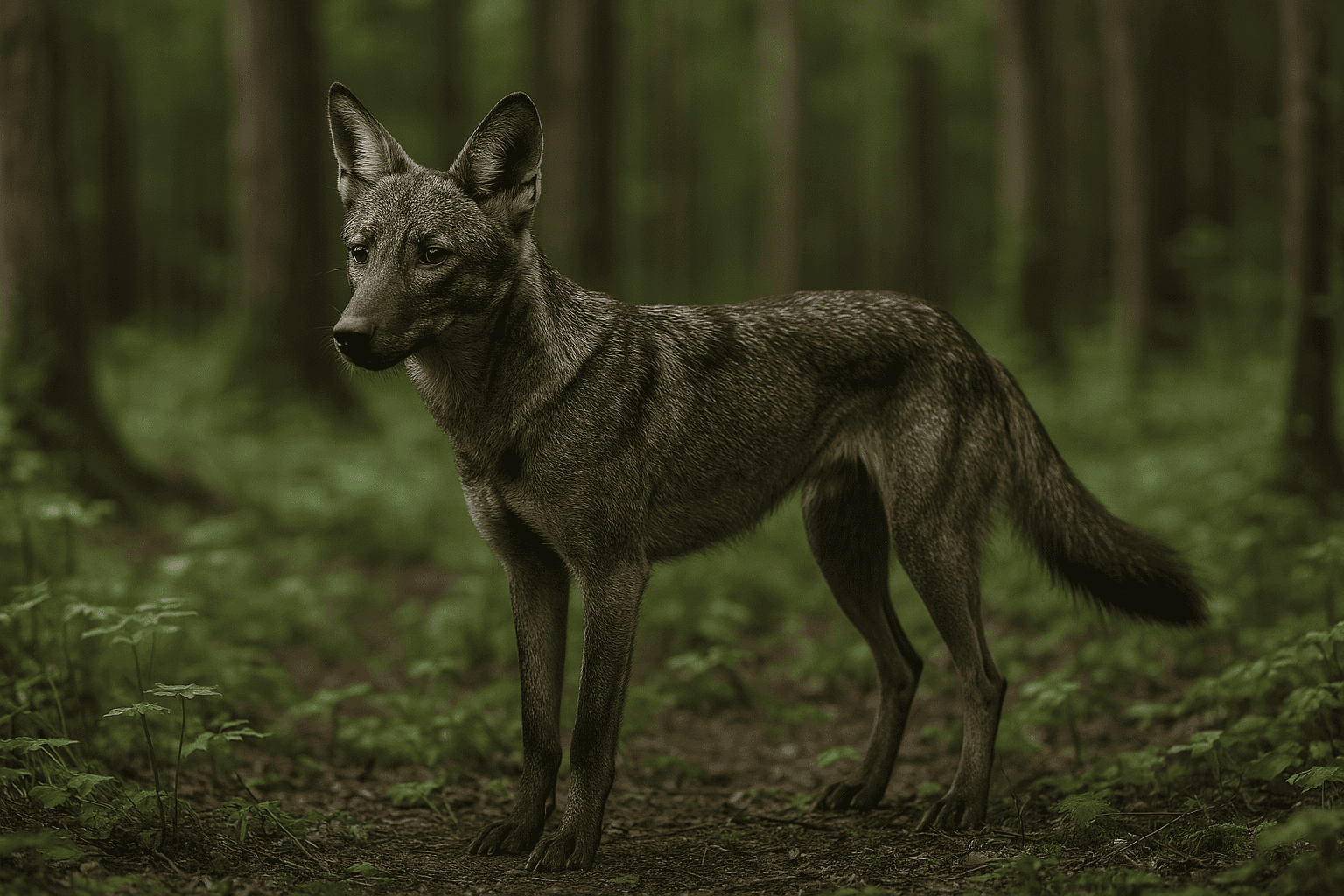

En 2021, dans une région du Brésil marquée par une urbanisation rapide et la fragmentation des habitats naturels, un animal blessé est retrouvé sur le bord d’une route après avoir été percuté par un véhicule. Transportée en urgence chez un vétérinaire, la jeune femelle intrigue aussitôt : son allure générale évoque celle d’un renard, avec un museau allongé, des oreilles pointues et une démarche légère. Cependant, elle manifeste également des comportements plus proches d’un chien domestique, notamment dans son rapport aux humains, avec une certaine curiosité mêlée de crainte, et une vocalise qui s’apparente à l’aboiement.

Perplexes, les soigneurs et vétérinaires contactent plusieurs universités de la région pour obtenir l’avis de chercheurs spécialisés en génétique et en comportement animal. À l’issue d’examens cliniques plus poussés, un consensus se dégage : l’animal ne correspond à aucune espèce sauvage connue dans la faune locale, et présente une combinaison de caractéristiques physiologiques habituellement attribuées au chien domestique. Les scientifiques décident alors d’aller plus loin en menant des analyses génétiques approfondies.

Une preuve génétique unique : le cas du dogxim

Les échantillons prélevés (sang, poils et tissus) sont soumis à des tests comparatifs afin de séquencer l’ADN de l’animal. Les premiers résultats soulignent la présence de 76 chromosomes. Or, la renarde de la pampa en possède 74, tandis que le chien domestique en compte 78. L’hypothèse d’un hybride entre ces deux espèces devient alors hautement probable. Des analyses plus précises confirment ce résultat : la structure chromosomique de la jeune femelle est un “mélange” parfaitement cohérent avec l’idée d’une hybridation inédite.

Le cas est jugé suffisamment extraordinaire pour être documenté dans plusieurs rapports scientifiques et, finalement, publié dans la revue Animals. Les chercheurs attribuent rapidement un nom à cet être exceptionnel : le “dogxim”, issu de la contraction de “dog” (chien) et de “graxaim-do-campo” (appellation locale de la renarde de la pampa). Dans cet article scientifique, les spécialistes insistent sur l’importance de cette découverte. Jamais auparavant un tel croisement n’avait été observé ou décrit : d’autres hybrides canins, comme le loup-chien ou le coyote-chien, étaient déjà connus, mais la combinaison entre Canis lupus familiaris et Lycalopex gymnocercus restait inédite.

Si le monde scientifique s’enflamme pour ce sujet, c’est aussi parce que les implications sont vastes. L’hybridation entre des espèces dites “sauvages” et leur contrepartie “domestique” n’est pas un phénomène nouveau, mais il est rarement documenté à ce point et rarement viable dans la durée. Plus encore, la pérennité de ce métissage génétique pourrait influer sur la santé des populations sauvages de renards, voire sur celle des chiens domestiques dans la zone concernée.

Comparaison : Chien, Renarde de la Pampa et Dogxim

Pour mieux comprendre l’originalité du dogxim, voici un petit tableau comparatif mettant en lumière quelques caractéristiques-clés :

| Caractéristiques | Chien domestique | Renarde de la pampa | Dogxim |

|---|---|---|---|

| Nombre de chromosomes | 78 | 74 | 76 |

| Habitat | Environnement humain (domestique) | Régions herbeuses d’Amérique du Sud | Mélange (zones proches de l’homme) |

| Comportement général | Sociable, docile | Prudent, parfois solitaire | Ambivalent (peut aboyer mais reste méfiant) |

| Régime alimentaire | Omnivore, habitué aux aliments industriels | Surtout carnivore (rongeurs, petits animaux) | Préférence pour la viande crue |

Cette comparaison fait ressortir l’héritage génétique, écologique et comportemental hybride du dogxim.

Caractéristiques morphologiques : un mélange visible

Sur le plan strictement morphologique, le dogxim se distingue par quelques points marquants. Comme une renarde de la pampa, il présente :

- Des oreilles triangulaires, longues et droites, caractéristiques des canidés sauvages.

- Un museau relativement long et fin, particulièrement adapté à la chasse dans les milieux ouverts.

- Un pelage dense et rêche, composé de teintes de brun, gris et fauve, offrant un camouflage efficace.

Néanmoins, certains traits penchent clairement du côté du chien domestique, notamment la structure générale du crâne, parfois plus large, et la forme des yeux. De même, la musculature semble moins adaptée à la course de fond que celle d’un renard de la pampa pur, ce qui suggère une influence génétique canine dans la constitution physique de l’animal.

Selon les témoignages des soigneurs qui l’ont prise en charge, la femelle dogxim affichait ainsi une apparence unique, qui la distinguait nettement des renards de la pampa habituellement observés dans la région. Cette particularité morphologique, loin d’être un simple détail, permettait aux spécialistes d’affiner leur diagnostic avant même les analyses génétiques.

Un comportement oscillant entre méfiance et sociabilité

L’aspect comportemental du dogxim a rapidement captivé les scientifiques et observateurs, car il révèle un mélange troublant de traits domestiques et sauvages. D’une part, l’animal démontrait une certaine familiarité avec l’Homme, acceptant les soins sans agressivité ni panique extrême, ce qui n’est pas si fréquent chez un renard sauvage adulte. D’autre part, il conservait un instinct marqué de prédation à l’égard des petits rongeurs, ainsi qu’une certaine réserve lorsqu’il se trouvait en présence de bruits inhabituels ou de mouvements brusques.

Dans un environnement de soins, cette ambivalence s’est traduite par des attitudes pouvant sembler contradictoires : la dogxim jouait avec des objets similaires à ceux destinés aux chiots, aboyait en réaction à certaines stimulations, mais refusait de se nourrir de croquettes, préférant de la viande crue ou des proies vivantes. Les vétérinaires ont également signalé son extrême prudence lorsqu’un étranger entrait dans la pièce, témoignant d’une sensibilité aiguë au danger.

Ce mélange comportemental ne se limite pas à la simple adaptation au contact humain. Il interroge la manière dont se forment les instincts et les modes de socialisation chez les canidés. Un chien domestique hérite en effet d’une longue sélection génétique visant à réduire sa peur envers l’homme, tandis que la renarde de la pampa, animal principalement solitaire ou parfois grégaire selon la saison, ne partage pas cet héritage. La dogxim, quant à elle, semble puiser dans les deux “matrices”, témoignant ainsi du rôle crucial que joue la génétique dans le façonnement des tempéraments animaux.

Les enjeux de conservation : vers de nouvelles hybridations ?

La découverte de la dogxim a des implications potentiellement importantes pour la faune sauvage du Brésil et d’autres régions du monde. D’abord, parce que son existence met en évidence une réalité souvent ignorée : la multiplication des contacts entre animaux domestiques et sauvages dans les zones de transition ou de lisière urbaine. Lorsque les forêts, les prairies ou les savanes sont grignotées par l’expansion humaine (routes, villes, zones industrielles), la fragmentation des habitats pousse souvent les espèces sauvages à s’aventurer plus près des habitations.

Dans le cas des renards de la pampa, qui sont relativement opportunistes, il n’est pas étonnant de les voir chercher de la nourriture ou un refuge près des zones habitées. De leur côté, les chiens domestiques peuvent divaguer, en meute ou isolément, augmentant les chances de rencontres fortuites. Le dogxim pourrait alors représenter le premier cas documenté d’une tendance amenée à se développer, du moins dans les régions où la pression humaine se fait forte.

D’un point de vue de la conservation, le risque majeur est la dilution génétique des populations sauvages. Si d’autres hybrides de ce type apparaissent, et si ceux-ci sont fertiles, ils pourraient transmettre des gènes canins dans la lignée des renards, transformant ainsi progressivement l’espèce. Dans le pire des scénarios, l’espèce sauvage initiale pourrait s’étioler ou perdre certaines adaptations cruciales à sa survie. On sait, par exemple, que l’hybridation entre chiens et loups peut conduire à des populations mixtes moins craintives envers l’Homme, modifiant dangereusement les équilibres écologiques et créant des conflits supplémentaires (attaques de bétail, etc.).

Cependant, la question de la fertilité du dogxim demeure en suspens : l’animal en question est malheureusement décédé en 2023 avant que les chercheurs ne puissent vérifier sa capacité à se reproduire. Il est possible que la configuration chromosomique (76 chromosomes) rende la reproduction viable ou non. Si elle s’avère viable, on ignore quelles pourraient être les conséquences sur plusieurs générations, notamment au niveau des caractères dominants ou récessifs.

Conséquences sanitaires : l’inquiétude des experts

Au-delà des enjeux de conservation, la communauté scientifique et vétérinaire s’inquiète également du risque sanitaire que font peser ces hybridations. Les chiens domestiques peuvent être porteurs de parasites ou de maladies transmissibles aux espèces sauvages, et inversement. La rage, la leptospirose, la maladie de Carré ou encore la parvovirose figurent parmi les pathologies canines susceptibles de se propager à d’autres canidés.

« Lorsque de telles contaminations se produisent dans un groupe restreint ou vulnérable, l’effet peut être dévastateur. Certaines populations de renards, ou d’autres canidés sauvages, ont ainsi été décimées par l’introduction de pathogènes d’origine domestique. »– Extrait d’un rapport de la Revue des écosystèmes canins

Lorsque de telles contaminations se produisent dans un groupe restreint ou vulnérable, l’effet peut être dévastateur. Les autorités locales, en collaboration avec les ONG environnementales, s’efforcent souvent de mettre en place des programmes de vaccination et de lutte contre l’errance canine, afin de limiter les risques.

Le rôle de l’urbanisation et des infrastructures

La situation qui a vu naître le dogxim n’est pas le fruit d’un simple hasard. Les spécialistes pointent la manière dont l’expansion humaine engendre des modifications profondes de l’écosystème. Les routes, par exemple, augmentent la mortalité des animaux sauvages qui tentent de traverser ces voies de circulation, tout en facilitant l’accès d’animaux domestiques à des zones auparavant difficiles d’accès.

Parallèlement, l’installation d’infrastructures industrielles ou agricoles peut réduire drastiquement les proies naturelles du renard, comme les petits rongeurs, l’obligeant à s’aventurer plus près des fermes et des villages pour se nourrir. Dans ces conditions, la probabilité de rencontrer des chiens domestiques (éventuellement abandonnés ou simplement divagants) grandit de façon exponentielle. Et comme la renarde de la pampa n’est pas la seule espèce concernée, il n’est pas exclu que d’autres hybridations se manifestent à l’avenir, impliquant des coyotes, des chacals, ou même des loups dans d’autres régions du globe.

L’accueil dans la communauté scientifique

Lorsque la première publication mentionnant l’existence du dogxim est apparue, elle a suscité un large intérêt parmi les chercheurs en biologie, en éthologie et en zoologie. D’un côté, de nombreux spécialistes y voyaient la confirmation d’un phénomène d’hybridation déjà soupçonné, et saluaient la rigueur avec laquelle l’analyse génétique avait été menée. De l’autre, certains s’inquiétaient de l’effet de sensationnalisme autour de ce cas, craignant qu’il n’alimente un engouement pour la détention d’animaux hybrides, ou qu’il ne crée un faux sentiment de normalité quant à ces croisements.

En effet, dans certains pays, le phénomène de “wolfdog” (hybrides loup-chien) a parfois séduit des propriétaires en quête d’animaux “exotiques” ou “sauvages”. Les conséquences peuvent être dramatiques pour le bien-être de l’animal et la sécurité des humains. Un chien-loup mal socialisé peut représenter un danger dans un environnement urbain, de même qu’un dogxim ne convient pas comme animal de compagnie pour une famille peu informée de ses besoins spécifiques.

L’article scientifique, quant à lui, insiste sur la nécessité de renforcer les mesures de protection de la faune sauvage et de gérer plus strictement la divagation des chiens. Les auteurs jugent en outre essentiel de mener des recherches complémentaires sur d’autres individus potentiellement hybrides, afin de mieux comprendre l’étendue du phénomène et d’anticiper d’éventuels impacts écologiques.

Le dogxim après sa réhabilitation : une fin prématurée

Malgré l’intérêt suscité et les soins prodigués, l’histoire de la dogxim découverte en 2021 se termine tragiquement en 2023, lorsqu’elle décède de causes encore mal élucidées. Les experts n’ont donc pas pu poursuivre leurs investigations pour confirmer sa fertilité ou étudier en détail son comportement dans un environnement plus large que celui d’un centre de réhabilitation.

Cette disparition prématurée laisse planer un voile de mystère sur la suite du dogxim, tout en incitant la communauté scientifique à rester vigilante. Il se pourrait en effet que d’autres hybrides soient déjà présents sans avoir été détectés. D’autant que la renarde de la pampa ne possède pas le statut d’espèce strictement menacée, et que son aire de répartition recoupe de plus en plus les territoires urbanisés du cône sud-américain. Les opportunités de croisement demeurent donc bien réelles.

Perspectives futures : prévention et coexistence

À la lumière de ces faits, plusieurs pistes d’action et de recherche sont envisagées. D’abord, les biologistes de la conservation soulignent la nécessité de protéger les habitats naturels restants, afin de réduire les incursions des renards près des zones urbaines. Ensuite, les municipalités et associations locales travaillent à mieux encadrer la possession de chiens, notamment via le contrôle de la divagation, la stérilisation, et la vaccination systématique. L’objectif est double : protéger la biodiversité et limiter les risques sanitaires liés aux maladies transmissibles.

Par ailleurs, des études génétiques plus poussées pourraient chercher à détecter d’éventuels marqueurs d’hybridation chez d’autres individus de renards capturés, blessés ou retrouvés morts. Si ces tests confirment la présence d’un mélange génétique semblable à celui du dogxim, on pourra alors estimer que le phénomène est plus répandu qu’on ne le croit. Dans ce cas, des stratégies de conservation adaptées devront être mises en place, notamment pour éviter une altération trop importante de la lignée sauvage.

Au-delà de l’aspect purement scientifique, la découverte du dogxim soulève également une réflexion d’ordre éthique. La cohabitation entre humains et animaux sauvages est un sujet complexe, qui questionne la place que nous laissons à la faune dans nos espaces de vie, et la manière dont nous gérons nos propres animaux domestiques. Dans des régions où le tourisme se développe, la tentation peut être grande de “montrer” de tels hybrides, au risque d’entretenir un marché noir ou de favoriser la capture illégale de spécimens jugés rares.

Conclusion : un cas exemplaire pour la science et la conscience collective

Avec le dogxim, la nature nous rappelle que la frontière entre sauvage et domestique peut se révéler plus perméable qu’on ne le pense, surtout lorsque l’urbanisation s’étend et que les équilibres écologiques sont mis à rude épreuve. La jeune femelle hybride, découverte par hasard dans un fossé au Brésil, n’aura vécu que quelques années, mais elle laisse derrière elle de profondes interrogations scientifiques, éthologiques et environnementales.

Dans un monde où la biodiversité est menacée par l’emprise croissante de l’être humain sur les habitats naturels, chaque cas d’hybridation doit être envisagé avec prudence et sérieux. S’il témoigne de l’adaptabilité extraordinaire des espèces, il met aussi en lumière les risques de confusion génétique, d’extinction, ou de bouleversements comportementaux. Le dogxim nous rappelle ainsi la nécessité de préserver les écosystèmes et de mettre en place des politiques de gestion rigoureuses, tant pour protéger les populations sauvages que pour assurer une cohabitation harmonieuse avec les animaux domestiques.

Finalement, le cas du dogxim est un exemple frappant de l’interdépendance entre nos activités humaines et l’évolution naturelle : en repoussant les limites de l’urbanisation, nous favorisons des rencontres inattendues entre espèces qui, parfois, donnent naissance à des individus inédits. Entre fascination et inquiétude, la science a désormais pour mission de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans ces hybridations, d’évaluer leurs conséquences à court et long terme, et d’œuvrer pour une meilleure coexistence entre l’Homme et la vie sauvage.

Références bibliographiques et liens utiles

- Silva, P. et al. (2021). “An Unprecedented Hybrid: Pampas Fox (Lycalopex gymnocercus) and Domestic Dog (Canis lupus familiaris)”. Animals.

- Ferrari, F. (2022). “Observations and Behavioral Analysis of a Dogxim in Rehabilitation”. Brazilian Journal of Wildlife Research.

- Boyd, J. (2023). “Hybridization and Its Consequences in Canid Populations”. Revue des écosystèmes canins.

- WWF (Fonds Mondial pour la Nature) – Ressources sur la protection des espèces menacées et programmes de conservation.

- Liste rouge de l’UICN – Informations sur le statut de conservation des espèces à travers le monde.